Por Aldo Canchaya

Imagina un lugar donde el silencio es tan absoluto que se convierte en una experiencia física… insoportable.

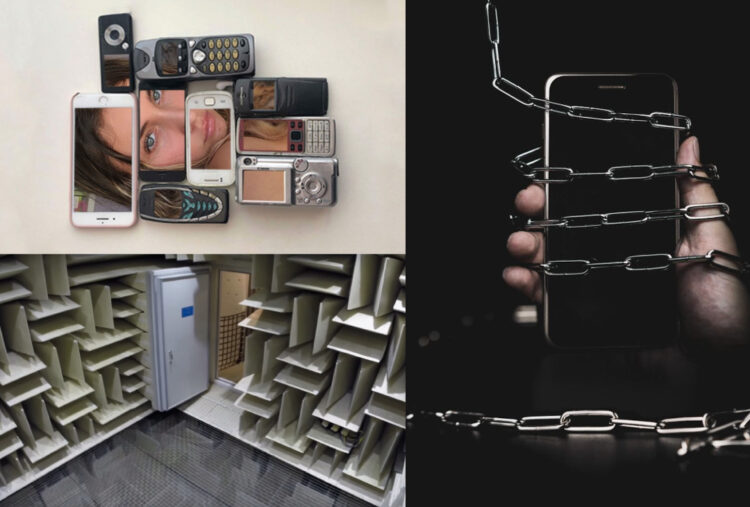

La cámara anecoica construida por Microsoft en Redmond, Washington, fue catalogada como la habitación más silenciosa del mundo. Sus paredes, construidas con múltiples capas de acero y hormigón, y su interior revestido de cuñas de fibra de vidrio, absorben el 99.99% del sonido.

En este espacio, el ruido ambiental es tan bajo que uno termina escuchando los latidos del corazón, el flujo sanguíneo e incluso el crujido de los huesos. Algunos visitantes no soportan estar allí más de unos minutos, experimentando desorientación y alucinaciones.

Este silencio extremo, aunque fascinante, contrasta drásticamente con la hiperconexión al mundo que vivimos a diario.

Enchufados a nuestros dispositivos, bombardeados por notificaciones y rodeados de ruido urbano, rara vez experimentamos un momento de verdadera quietud. Esa necesidad casi compulsiva de revisar nuestros teléfonos, la presión de estar siempre «al día» en redes sociales, la urgencia de responder mensajes al instante incluso los emails o mensajes de WhatsApp que te llegan fuera del horario de oficina como si estuviera mal no hacerlo.

En la “soledad” de nuestra casa: el celular, la tele, la laptop, las distintas plataformas de entretenimiento con maratones de series o películas. Todo llena el vacío sonoro. Hemos perdido la costumbre de escuchar el silencio, tanto el externo como el interno y esto nos está trayendo consecuencias profundas.

La sobre estimulación constante nos mantiene en un estado de alerta perpetuo, generando ansiedad y estrés.

La multitarea se convierte en la norma, dificultando la concentración y disminuyendo nuestra productividad real. La falta de silencio nos roba la oportunidad de reflexionar, de procesar nuestras emociones y de conectar con nosotros mismos a un nivel más profundo.

Pero, ¿qué podemos hacer para recuperar ese silencio perdido? No se trata de buscar el aislamiento extremo de una cámara anecoica, sino de integrar pequeños momentos de quietud en nuestra rutina diaria. Apagar el teléfono durante las comidas, dedicar unos minutos a la meditación, caminar, correr, leer un libro o dos o tres o muchos hasta que se convierta en un hábito o simplemente sentarnos en silencio a observar el entorno, pueden marcar una gran diferencia.

Los pequeños oasis de silencio nos permiten reconectar, escuchar nuestra voz interior y encontrar un respiro en medio del caos.

Nos ayudan a reducir el estrés, a mejorar nuestra concentración y a cultivar una mayor sensación de bienestar. En definitiva, nos permiten recuperar el equilibrio en un mundo que parece conspirar para arrebatárnoslo.

Quizás, la verdadera pregunta no sea si podríamos soportar la habitación más silenciosa del mundo, sino si podemos soportar desconectarnos para conectar con nosotros mismos. La respuesta, sin duda, está en nuestras manos.